3月10日に、フロントエンドコミュニティ UIT の 12 回目となるミートアップ「UIT meetup vol.12『リニューアル戦略発表会(一部から全部まで)』」を開催しました。

今回の UIT meetup では、『リニューアル・リプレース』をテーマに、3名の登壇者によるセッションをお送りしました。

UITとは?

UIT は、 LINE のメンバーが中心となって発足した、「User Interface × Technology」を掲げるコミュニティです。 LINE の東京オフィスのメンバーからはじまったコミュニティですが、現在では外部コミュニティの方々との Podcast での交流、福岡でのミートアップ開催や、その他のフロントエンドイベントとの共催など、LINE に限らない枠組みでフロントエンドコミュニティの活発化を目的として活動しています。

ユーザーの目に見える部分を技術で解決する開発者のための、実践的なコミュニティとして活動。現在は UIT meetup の開催以外にも、LINE Engineer Blog での記事の公開や、Podcast「UIT INSIDE」を配信しています。

過去にはVue.jsの最新情報をキャッチアップする「Vue三昧」、昨今のワークスタイルの変化とエンジニアとの関係について考える「The new normal for frontend」など、最新技術の情報から、技術以外のテーマまで幅広く取り扱っています。ぜひ、次回や過去イベントについてもこちらから確認してみてください。

当日の様子

セッション1『6年前のコードベースを TS + React + Recoil でリニューアルしてみて』

トップバッターは LINE より幾野が、LINEスケジュールのリニューアルをテーマに登壇しました。

6年前に作られた、 ES2015 以前のコードベースのアプリケーションを、モダンな技術スタックで1から作り直すことになった経緯と顛末が語られています。

一般的なリニューアルの動機とは異なる「メンテナンス頻度が高くないアプリケーションをあえてリニューアルする」意義が語られている部分が特徴的なセッションでした。

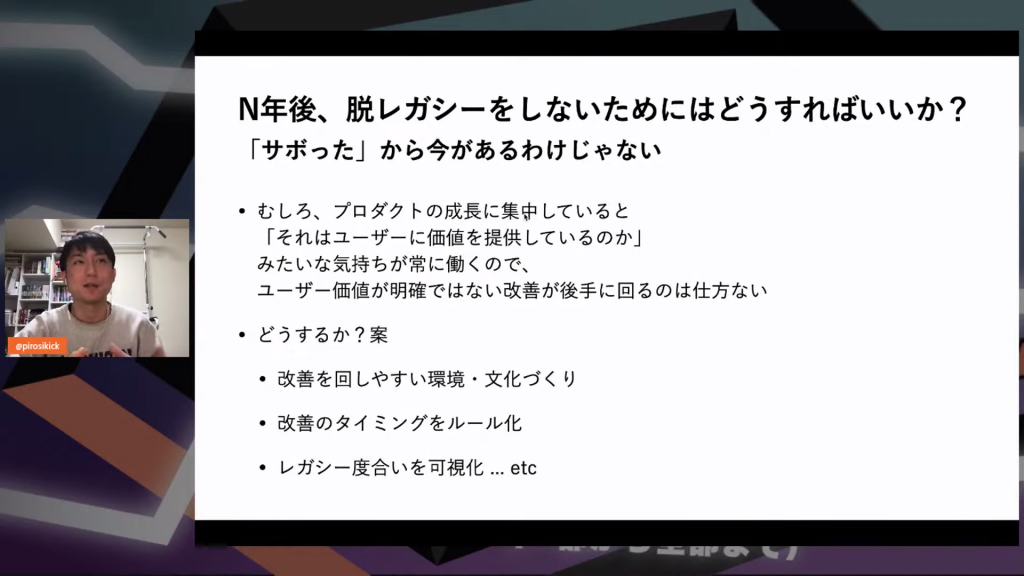

セッション2『サイボウズのWebフロントエンド脱レガシーのこれまでとこれから』

2つ目のセッションは、サイボウズ株式会社より穴井さん(@pirosikick)に登壇いただきました。

セッションでは、非常に長い歴史を持つサイボウズにおける、脱レガシーへの取り組みとこれからの展望について紹介されています。

脱レガシーをするだけではなく、「数年後、脱レガシーを繰り返さない」ためにどのような戦略を立てるべきかのエッセンスが詰まっており、リニューアルに携わる開発者にとって、その意義をあらためて考えるきっかけともいえるセッションでした。

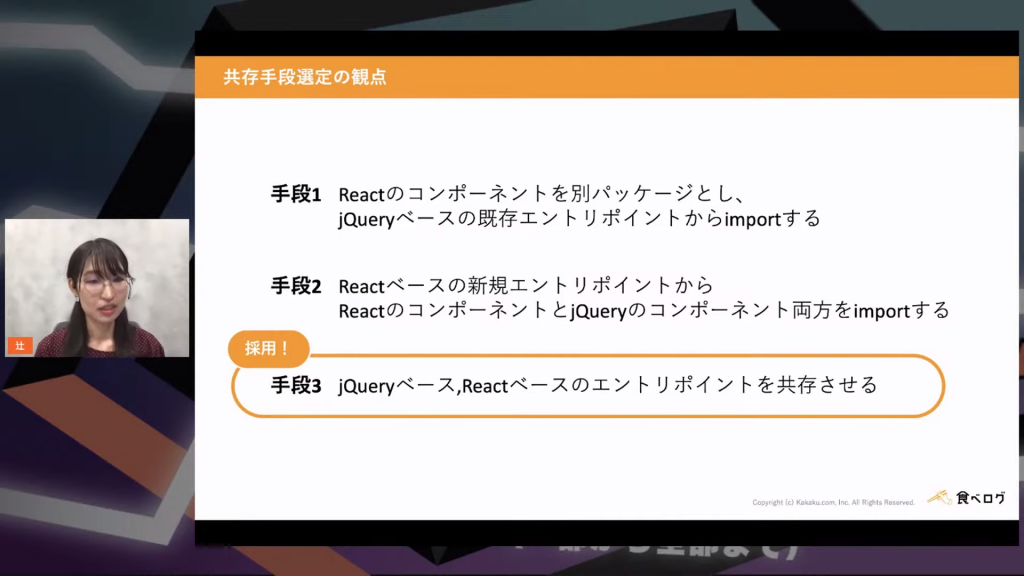

セッション3『食べログのフロントエンドリプレース戦略』

最後は食べログフロントエンドチームより、辻祐子(@osunu)さんのセッションとなりました。

セッション内では、Ruby on Rails + jQuery スタックの大規模プロジェクトを、どのように React へと置き換えていくか。現時点での進捗状況とロードマップについて語っていただいております。

jQuery と React の共存の道を選んだ理由。それによるメリットとデメリットや、リプレースを行うターゲットの選定まで。リニューアルに向き合って初めて得られる学びが網羅されたセッションでした。

イベントの様子

「継続的な開発予定がない」ものでもちゃんとリニューアルするという流れがいい。いいなあ…! #uit_meetup

— kageko (@kageko_777) March 10, 2021

システムの規模がおおきくなってくと機能追加の追従が大変になりそうとか影響範囲大きくなるの避けて小さくやってくの、すごくポイントかもなって話伺ってて感じました #uit_meetup

— Yuki Okawa (@ykokw) March 10, 2021

サイボウズさん / 食べログさんの両チームとも少しづつレガシーからモダンに変えていくという戦略をとっていて、色々苦労したんだろうな〜というのを端々に感じる

— 鯖缶(saba_can00)@Backend / Frontend Engineer (@saba_can00) March 10, 2021

この2社と近いレベルの歴史あるプロダクトに関わっていたこともあるのでわかりみがすごかったhttps://t.co/oTC5kqVZ7T

#uit_meetup

終わりに

フロントエンド技術を使う以上は避けては通れないリニューアルについて、三者三様の向き合い方が見られ、非常に学びの多いイベントとなったのではないかと思います。

フリートークでは、モブプログラミングのやりかたなど、リニューアルの技術的側面だけではなく改善を行うための各社での取り組みが紹介されているため、ぜひ登壇資料だけではなく、アーカイブでのイベント全体視聴をいただければと思います。

発表いただいたみなさま、ご視聴いただいたみなさま、ありがとうございました!