はじめに

Lean & Agile Teamの中村と長南です。2人合わせてちょなりーです。

8月にアメリカのワシントンDCで開催されたAgile 2019に参加しました。Agile 2019は、Agile Allianceが年に1度開催する世界最大のカンファレンスです。今回はセッションで紹介された本や記事を通してカンファレンスを振り返ります。

|

|

|

|

本や記事で振り返る Agile カンファレンス

本

- ish: The Problem with our Pursuit for Perfection and the Life-Changing Practice of Good Enough / Lynne Cazaly

2日目のキーノートスピーカー、Lynne Cazalyさんの著書です。Lynneさんのキーノートでは、完璧を求める事により発生する弊害や、完璧主義の3タイプ(SELF oriented: 自分を高水準に保つタイプ、SOCIAL prescribed: 他者から影響を受けるタイプ、OTHER oriented: 高水準の他者を基準に置くタイプ)の紹介、完璧さとパフォーマンスに相関が無いこと、素早くフィードバックを得て改善した方が良い結果になることが紹介されました。

(※キーノートの動画: ish: The Problem with our Pursuit for Perfection and the Life-Changing Practice of Good Enough、著者によるグラッフィックレコーディング: https://twitter.com/lynnecazaly/status/1159112099584499717?s=20)

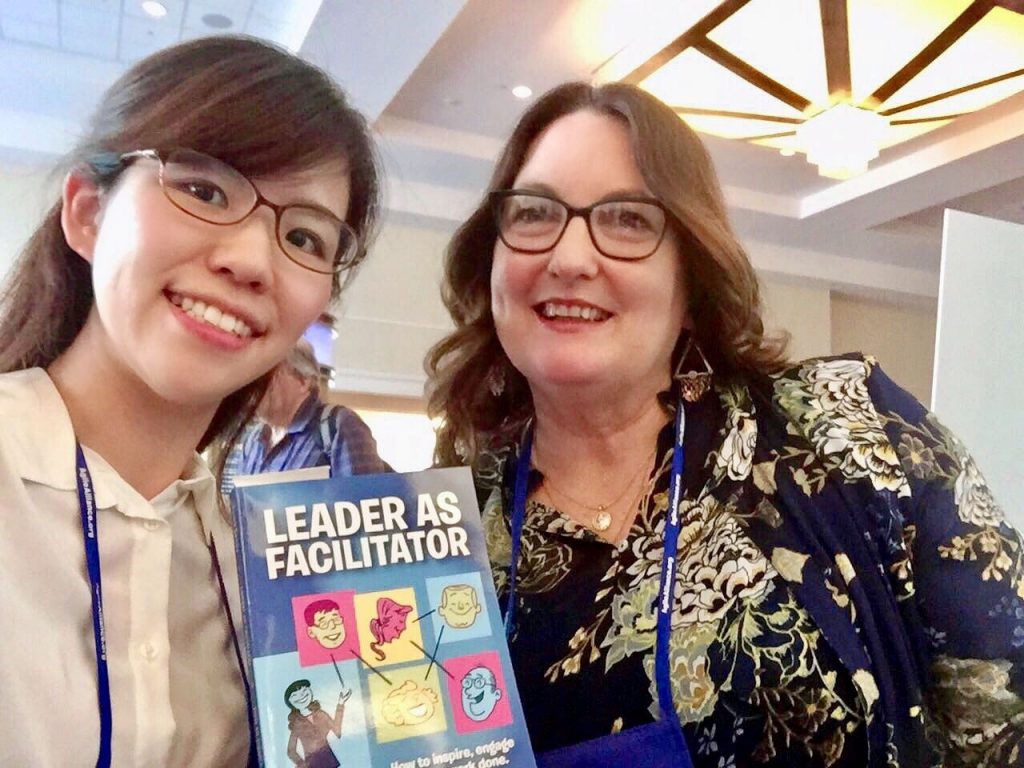

- Leader as Facilitator /Lynne Cazaly

1冊目同様、2日目のキーノートスピーカーLynne Cazalyさんの著書です。この本は、カンファレンス会場のブックストアで本を探しているときに見つけました。

ブックストアとは、カンファレンス期間中に開かれており、リーン、アジャイル、プロダクトマネジメント、リーダーシップ、ファシリテーション、といったカンファレンスで取り上げられる分野の本が販売されているブースです。私がブックストアで本を購入するかを悩んだ場合、①未翻訳、②電子版の販売が無い、③持ち帰りに重すぎない、④私が興味を持っているテーマ、の4条件を満たす本かを見極めていました。それに対し、この本は条件を満たしており挿絵も多く読みやすそうだと思って手に取りました。(ページ数は194ページ)

著者のLynneさんとお話した際には、キーノートの内容にもあった誰もが完璧主義に陥りやすいという互いの経験を話したり、仕事においてファシリテーターをする機会があるため本書を購入したことをつたえました。すると、Lynneさんから「Keep things focused on “ease” - become a great facilitator / 物事の”容易さ”に焦点を当て続ければ優れたファシリテーターになれる」というメッセージを頂きました。

- Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value / Melissa Perri

Modern Agileの提唱者のJoshua Kerievskyさんとお話した際に、非開発チームの支援を行っていると伝えたところ、この本を紹介されました。

この本では、アウトカム以上にアウトプット偏重になってしまう「Build Trap」に陥り、顧客のニーズではなく、スケジュールに合わせて機能を開発してしまうことを課題として挙げています。この課題に対し、ビジネスの目標を達成しながら、実際の顧客のニーズをどう解決するかを紹介しています。例えば、企業内でのコミュニケーションとコラボレーションの方法を理解し、自社のビジネスと顧客の両方に利益をもたらす文化を創出できるとしています。また、本で紹介されている内容は組織規模の大小問わず、あらゆる組織に適用可能だそうです。ページ数も200ページとそこまで多くないので、プロダクトマネジメントについて見識を深めたい方にとどまらず、プロダクト開発に関わる方は、この本を手にとってみると良いかもしれません。

- The principle of product development flow / Donald G. Reinertsen

モブプログラミングの開祖であるWoody ZuillさんのHow to facilitate a Mob Programming session as a coachというセッションにて紹介された本です。

プロダクト開発においてつい陥ってしまいがちな効率化の崇拝などの考え方に対する対抗策として、リーンプロダクト開発の原則を紹介して行くような感じでした。例えば、どのようにプロダクトの経済性を定量化するのかを考えるときには、Lifecycle Profit(ブロダクトが生まれてから死ぬまで稼ぐ量)を最大化していくという判断基準を持つと良いとのことでした。こういった判断基準を元に、バグを全部修正してからの方がいいのか、とりあえずリリースしてから修正する方がいいのかというような状況に対する意思決定をしていくというようなことが書いてあります。2013年にまとめられたアジャイル関連書籍ベスト100において31位となっており、昔から支持されているようです。

|

|

|

- Coaching Agile Teams /Lyssa Adkins

Agile Adviceというベテランアジャイルコーチによるコーチングで、「アジャイルコーチとして成長するためには」という質問に対する回答として読んだ方がいいと言われた本です。自分自身を変える方法から始まり、コーチングやファシリテーションなどアジャイルコーチとして必要なスキルが書いてあります。例えば、ファシリテーターとして会議において、いつ口出しして、いつ我慢すれば良いかなどは知りたい所だなと思います。

O'reilly Mdeia(旧Safari Books Online)にはビデオもあって、そちらにアジャイルコーチコンピテンシーを定義してあったり、アジャイルコーチの成長の道筋が定義してあったり、学習をサポートするPDFがダウンロードできたりして、こちらも良さそうだなと思いました。上述のアジャイル関連書籍ベスト100では42位でこちらも長く支持されているのだなと思いました。

|

|

|

- The Great Scrum Master / Zuzana Sochova

Women in Agile 2019で同席した、カナダの金融系企業のアジャイルコーチの方から推薦された本です。

スクラムで成果を収める方法、グレートスクラムマスターになる方法が紹介されており、アジャイルコーチやスクラムマスターの必読書と言われました。本書で紹介されているScrumMasterWayには、メタスキル、学習、心理、 リーダーシップの4要素と、私のチーム、人間関係、システム全体の3レベルが挙げられています。

これらの概要は、ScrumMasterWay - スクラムで卓越した成果を収めグレートスクラムマスターになるための方法で確認できます。まずは、導入として日本語で概要を確認してから本を読むと良さそうです。

- The Responsibility Process / Christoper Avery & Peer Coaching at Work / Polly Parker, Douglas T. Hall, Kathy E. Kram, Ilene C. Wasserman

Thing Three: The Power of Peer Coachingというセッションで紹介された本です。

The Responsibility Process は責任(Responsibility)は精神的な状態を表し、問題を無視している状態から責任を持っている状態まで段階的に変化するというという考え方に基づきリーダーシップを教える本です。Peer Coaching(お互いがお互いのコーチになる)において、個人の責任を把握し、促進し、生まれながらのリーダーシップを解放するのに良いとのことでした。

作者の方は認定アジャイルリーダーシップコーチとしても有名なMichael Sahotaさんと一緒にパネルディスカッションのセッションでリーダー論を語っていたり、先日面接したブラジルのアジャイルコーチの方も言及していて個人的に興味があります。

Peer Coaching at Workはその名の通り、Peer Coachingすることが高いパフォーマンスに繋がるということが書いてある本です。実際Lean&Agile teamでは、マネージャー ↔ メンバーの1on1だけでなく、メンバー同士の1on1を実施しています。

- Human Side of Agile & Agile Mindset / Gil Broza

どちらもアジャイルの基本的な考え方と実践方法が書いてあり、Human Side of Agileの方は人とチームにフォーカスしており、Agile Mindsetの方はプロセスにフォーカスしている本です。

著者は、How to Help Your Non-Software Colleagues Adopt Agile というセッションの登壇者で スライドでは、具体的にどのようなステップでチームや組織をアジャイルにしていったら良いのかが書いてあり、アジャイルコーチとしてチームサポートする時に使えそうだなと思いました。Human Side of Agileは上述のアジャイル関連書籍ベスト100で71位でした。

- An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

Six Steps Towards Self-Learning Teams and Organizationsというセッションで紹介された本です。

なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか ― すべての人が自己変革に取り組む「発達指向型組織」をつくるの原著です。評価を気にしたり、自分をよく見せようとすることで失敗や弱点を隠してしまう。また、組織で課題を発見しても、上下関係や相手の肩書が気になって指摘できず、本質的な問題解決に至らないという課題は往々にして起こりがちではないでしょうか。このように弱さを隠したり取り繕うことなく「本来の自分」のままで仕事が出来たり、メンバー同士が互いの弱点を知っており、それを克服するための支援を惜しまない、そんな環境だったらどうなるのかを、事例を交えて紹介されています。

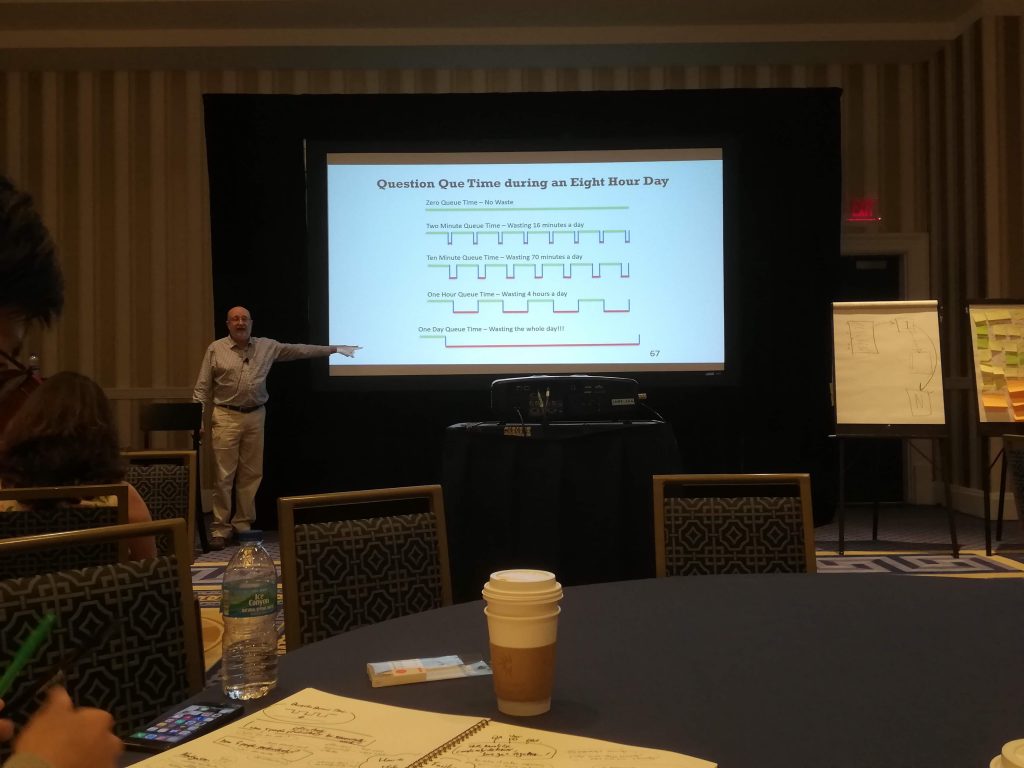

- Process Efficiency – Adapting Flow to the Agile Improvement Effort / Frank Verbruggen, Jeff Sutherland, Jan Martijn van der Werf, Sjaak Brinkkemper, Alex Sutherland

Scrumの共同開発者Jeff Sutherlandが自身のセッションFlow - Why Process Efficiency is a Key Metric for High Performing Agile Teams で紹介していたものです。

ベロシティはチームのパフォーマンスを測るメトリクスとしてはよくなくて、プロセス効率 (=(サイクルタイム – インタラプションタイム) / サイクルタイム) が良いとのことでした。このメトリクスは単純ですごく新しい概念ではないけれど、改めてマルチタスクや分業について考えさせられました。

- Stop complaining and start learning! Retrospectives that drive real change / David Horowitz

2日目のセッションのうちの1つです。「不満を言うのを止めて学び始めよう!」というキャッチーなセッションのタイトルの通り、学びのある振り返りに必要なポイントが詳しく紹介されています。実際にセッション参加しましたが、開始前から満席で振り返りに対する関心の高さが伺えました。セッション中には、スピーカーの問いかけに対し共感する反応が起きたり、隣の人とペアを組み自分の状況を共有するワークでは、偶然にも境遇が似ていたり類似の課題を抱えていることが分かるなど、参加者の現場は違えど根本的な課題は共通していることが分かるセッションでした。

スライドに要点がまとまっているので、スライドの内容を確認することをおすすめします。

- Six Trumps / Sharon L. Bowman

Towards Autonomous Aligned Teams with Domain-Driven Design というセッションで紹介していました。学ぶというのは難しいので、動くこと、喋ること、画像、書くこと、短くすること、違いや変化を使って効果的に学ぼうということが書いてあります。VARK(Visua, Aural, Read/Write, Kinethetic)も人によって学びを得るのに何を使えばいいのかという分野は広く研究されている分野のようで、トレーニングやワークショップを設計するときには知っておきたいなと思いました。

WEB SITE

- Adam Weisbartさん Certified Scrum Trainers (CST)

Agile Adviceというベテランアジャイルコーチによるコーチングで、非開発者も楽しみながら学べるゲームについて質問したところ、面白いゲームやツール開発に長けているAdam WeisbartさんというCertified Scrum Trainersの方が紹介されました。ゲームやツールに限らずワークショップの開催や、ポッドキャストもあるので、そちらも参考になりそうです。

- Retromat - Inspiration & plans for (agile) retrospectives

Agile Adviceというベテランアジャイルコーチによるコーチングで、振り返りについて質問した際に紹介されたWEBサイトです。

メールマガジンを購読することも出来ますし、初めての振り返りについての指南(The best retrospective for beginners)や、130以上の振り返りのアクティビティが紹介されている本(Run Great Agile Retrospectives! Tips, tricks and 130+ activities)があります。

いずれも、振り返りがマンネリ化した際の新しい方法を模索や、新しい知見を得るのに有益そうです。

|

|

|

- Bloom’s Taxonomy

Continuous Learning at Work というセッションや、最終日にあった So…You Want To Submit To Be A Speaker (Chris Murman) というスピーカーのなり方を教えるセッションでも参照されていた、学習の段階を表す考え方です。その名の通り、Bloomさんが考えたもので、2001年に弟子によって改訂版はマトリックス形式になっています。文部科学省が学習指導要領改訂の際に意識しているという話もありました。(参考)

さいごに

Agile 2019は世界最大のアジャイルカンファレンスだけあり、セッション数やセッションのカテゴリ数の多さ、参加者の国籍や業界、職種などのバックグラウンドの多様性の高さを感じました。また、アジャイル界隈の著名人やキーノートスピーカーに直接話を聞けたり、参加者同士での交流もあり、何もかもが刺激的な一週間を過ごすことが出来ました。

今回はカンファレンスを本やPDF、WEBサイトなど通してカンファレンスを紹介しました。しかし、今回紹介した本は一部にすぎず、未訳本も多く、英語圏との情報格差を感じたのも事実です。また、ほとんどのセッションで同席した人と議論したりワークをする機会がありましたが、本質的に同じ課題があっても捉え方やアプローチの違いもある様に感じました。これらの気付きは、カンファレンスに参加したからこそ得られたものなのではないかと考えています。

参加者が3,000人いたという大きなカンファレンスでしたが、野良でモブプログラミングをやっていました。そのモブプログラミングでは飛び入り参加できて、普段コードを書いてなさそうな人が入ったり、自分のように全く知り合いがいなくても入ることができました。そのインクルーシブな感じはカンファレンスを通じてあったように感じました。

ちなみに、この記事はモブプログラミングから発想をえて、モブブロギング(2人で同じ時間に一つの記事を書く)で書いています。会場で書き始めていて、その際はMob Timerというモブプログラミングの時のインターバルの通知とローテーションを教えてくれるツールのWEB版を使いました。

|

|